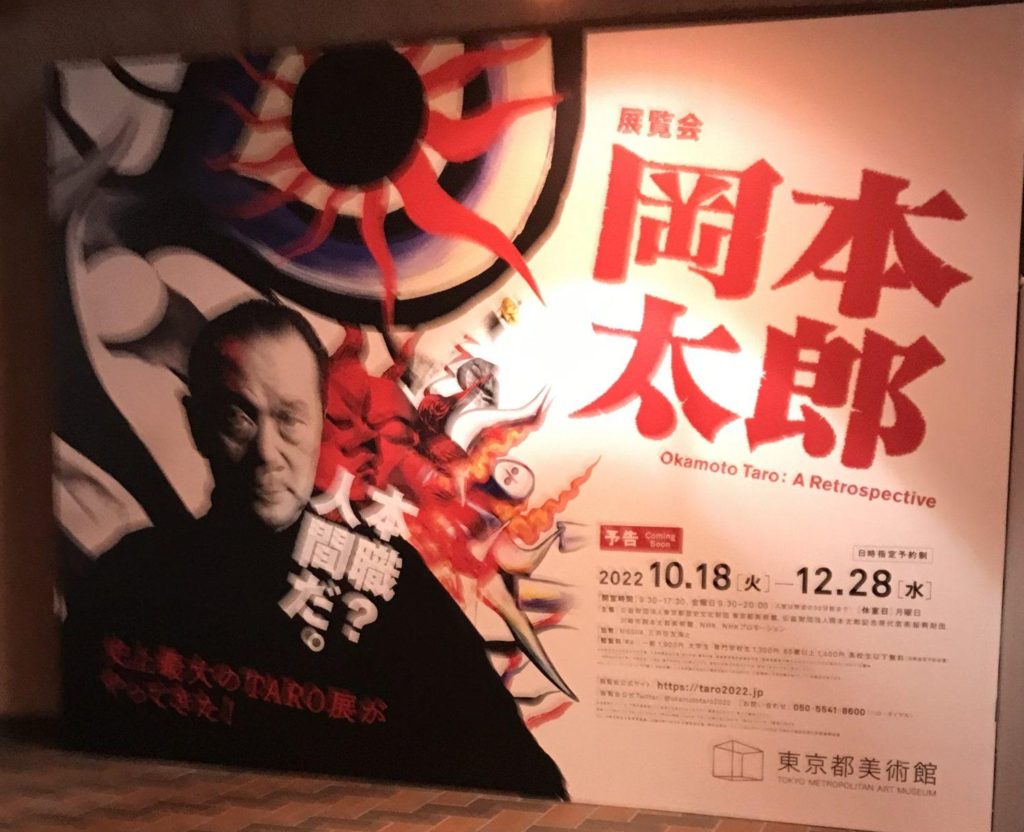

岡本太郎美術展/岡本太郎の代表作を一気にチェック!

- 2022/11/15

- アート・芸術を学ぶ

- 岡本太郎美術展/岡本太郎の代表作を一気にチェック! はコメントを受け付けていません

最終更新日: 2022.11.16

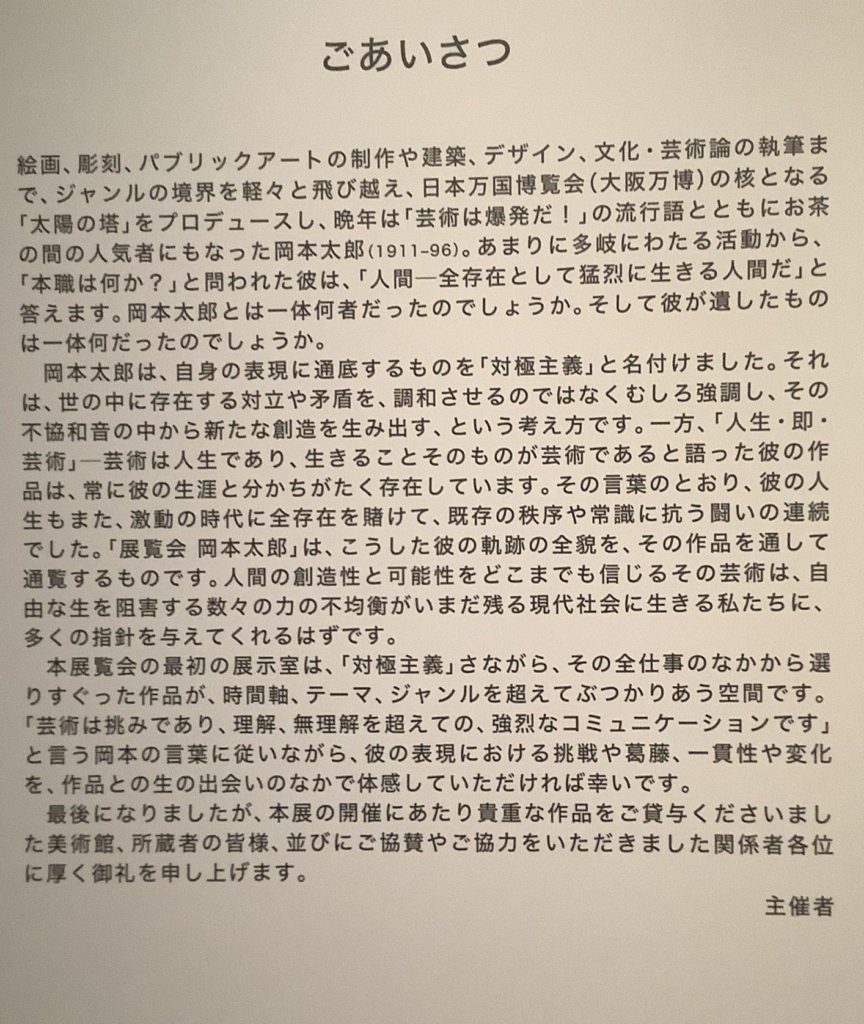

展覧会の入り口は「光る彫刻(Light Sculpture)」(川崎市岡本太郎美術館)からスタート。

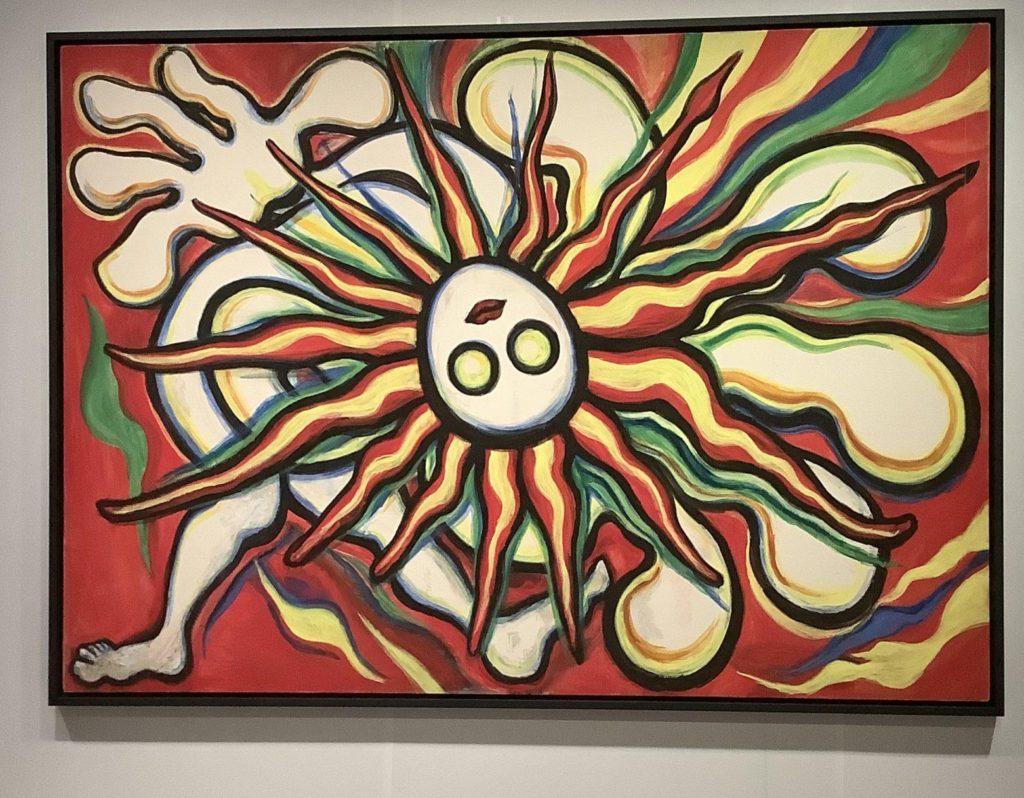

第1章は岡本太郎の代表的な絵画や彫刻、陶芸作品が年代を問わず並んでいます。

第1章で観られるモチーフは岡本太郎の作品に何度も使われているものが見られ、あらゆる面で岡本太郎の全体像を知ることができます。

岡本太郎とは?

絵画、立体、パブリックアートから生活用品まで、強烈なインパクトのある作品を次々と生み出し、日本万国博覧会(大阪万博)の核となる「太陽の塔」をプロデュースし、晩年は「芸術は爆発だ!」の流行語とともにお茶の間の人気者にもなった岡本太郎。

彼は、戦後日本の芸術家としてもっとも高い人気と知名度を誇るひとりでありながら、あまりに多岐にわたる仕事ぶりから、その全貌を捉えることが難しい存在でもありました。

「何が本職なのか?」と聞かれ、彼はこう答えます。「人間―全存在として猛烈に生きる人間」。18歳で渡ったパリの青春時代から、戦後、前衛芸術運動をけん引した壮年期の作品群、民族学的視点から失われつつある土着的な風景を求めた足跡や、大衆に向けた芸術精神の発信の数々、さらにアトリエで人知れず描き進めた晩年の絵画群まで―。本展は、常に未知なるものに向かって果敢に挑み続けた岡本太郎の人生の全貌を紹介する、過去最大規模の回顧展です

若い夢/Young Dream(川崎市岡本太郎美術館)

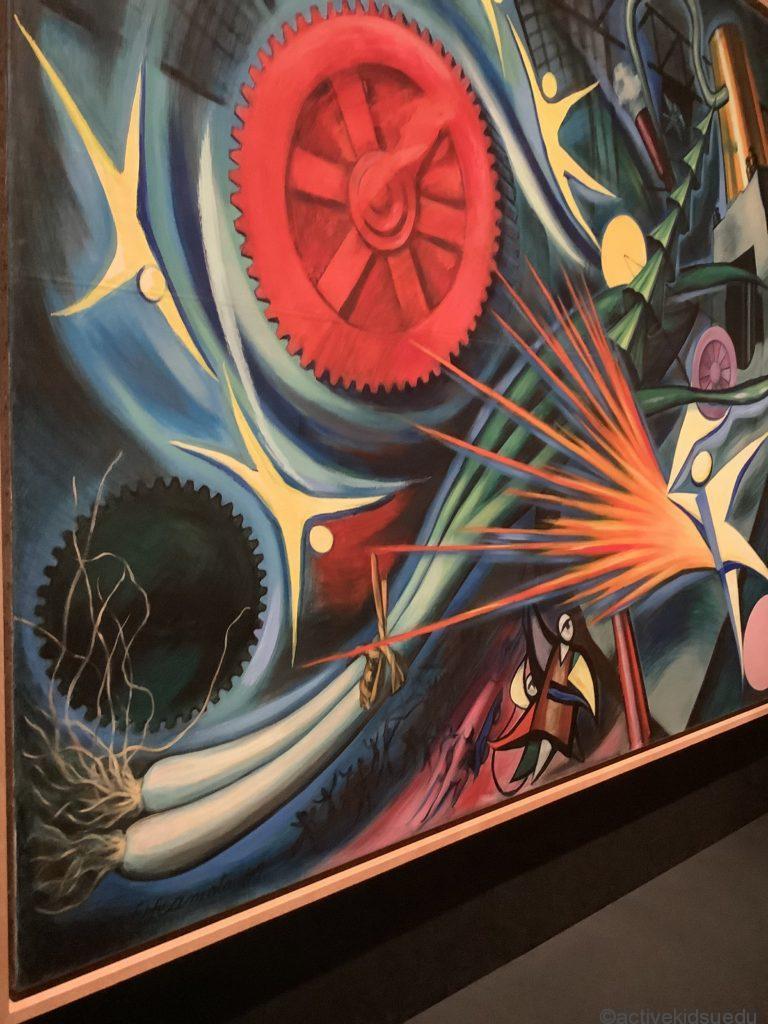

重工業(Heavy Indutry)1949/川崎市岡本太郎美術館

岡本太郎が日産重工業(現在の日産自動車)に通って描いた作品。

巨大なネギという自然物と赤い歯車、工場といった人工物が1枚のカンヴァスに大きく描かれ、岡本太郎の「対極主義」が表現されています。

図録には「1949年の二科展でこの作品を見た人の多くは、左翼思想が弾圧され、下山事件をはじめ不穏な事件が次々と起こったこの年の世相との関連を読み取ったという」。とありました。

歯車の周りを踊るように吸い込まれるように回る黄色い人物。ネギと赤い歯車の迫力に胸をつかまれます。

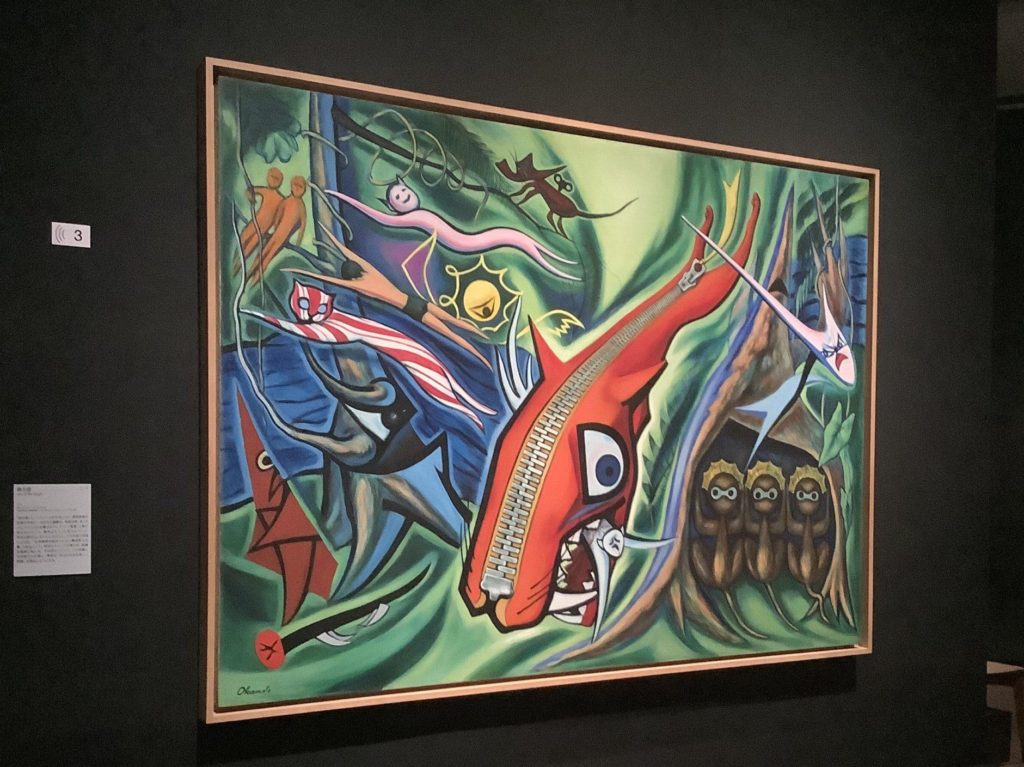

森の掟/Law of the Jungle 1950(川崎市岡本太郎美術館)

眼を見開く真っ赤な生き物にはファスナーの口。

展覧会の音声ガイドでは、「重工業(Heavy Indutry)で『色きちがいだ』というような批判を受けた岡本太郎がふっきったように描いた作品」というようなコメントがありました。

「ファッ、ファスナー⁉」

「ファッ、ファスナーがこんなにカッコいいの⁉」

と思わず絶句する迫力!

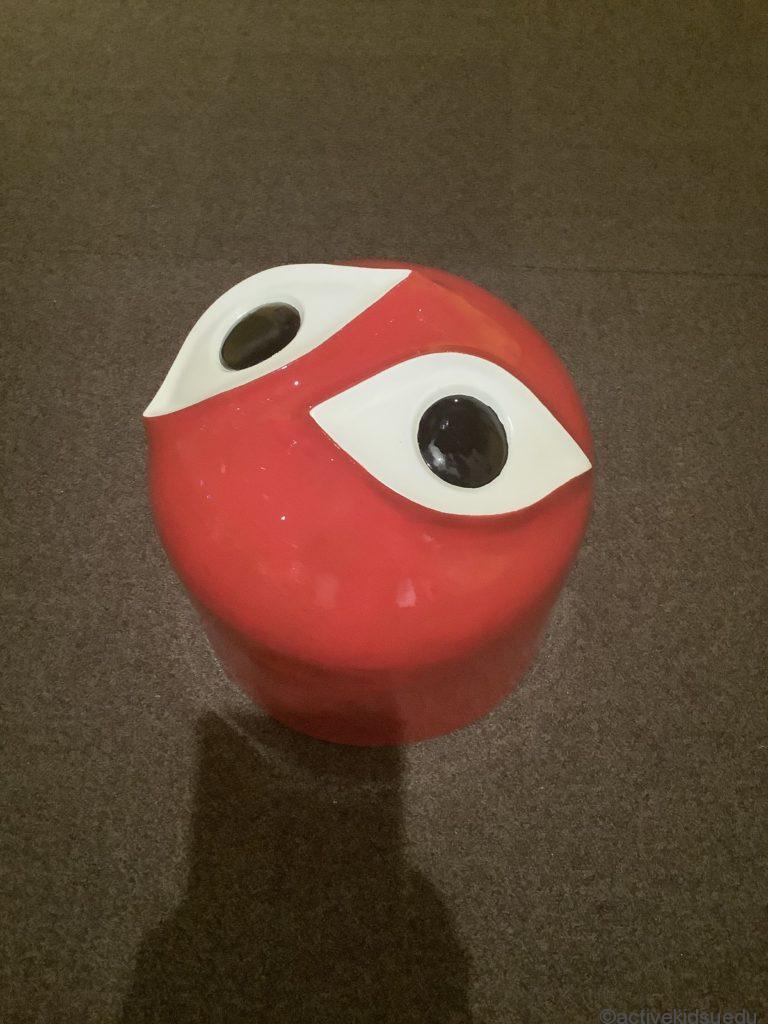

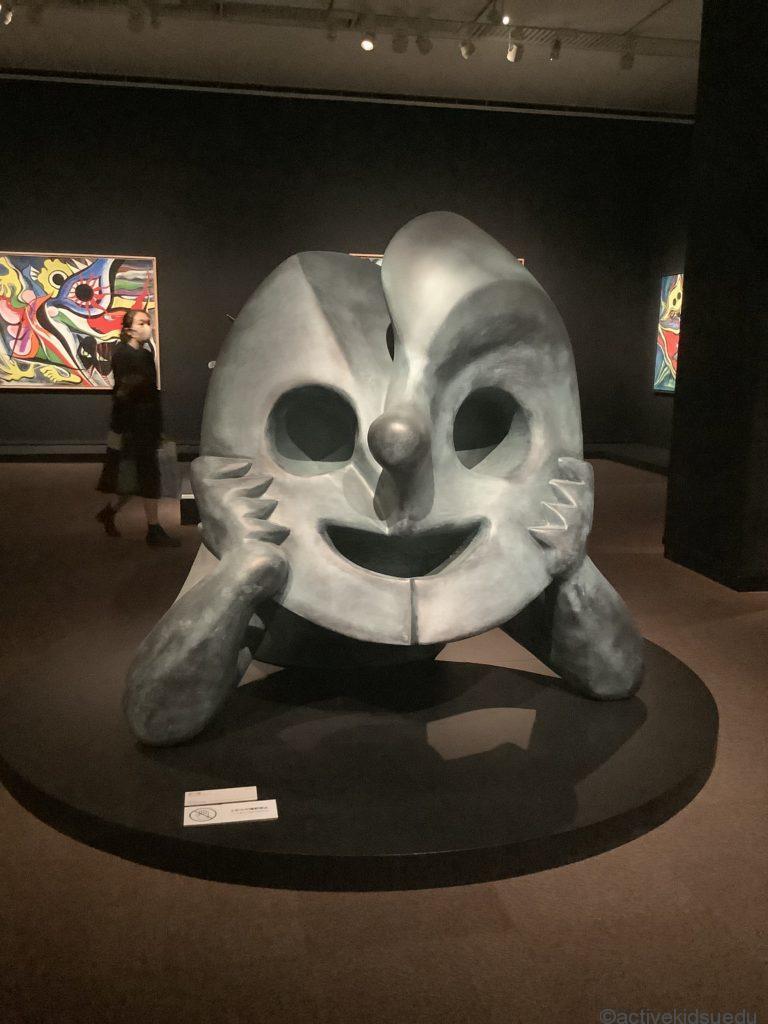

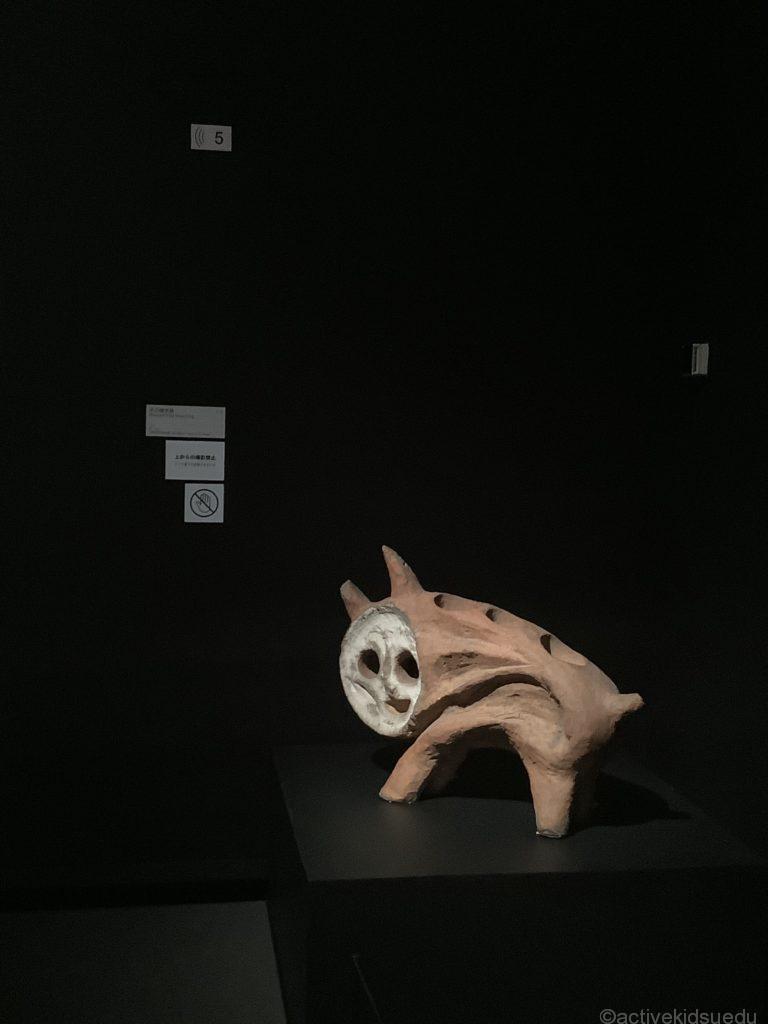

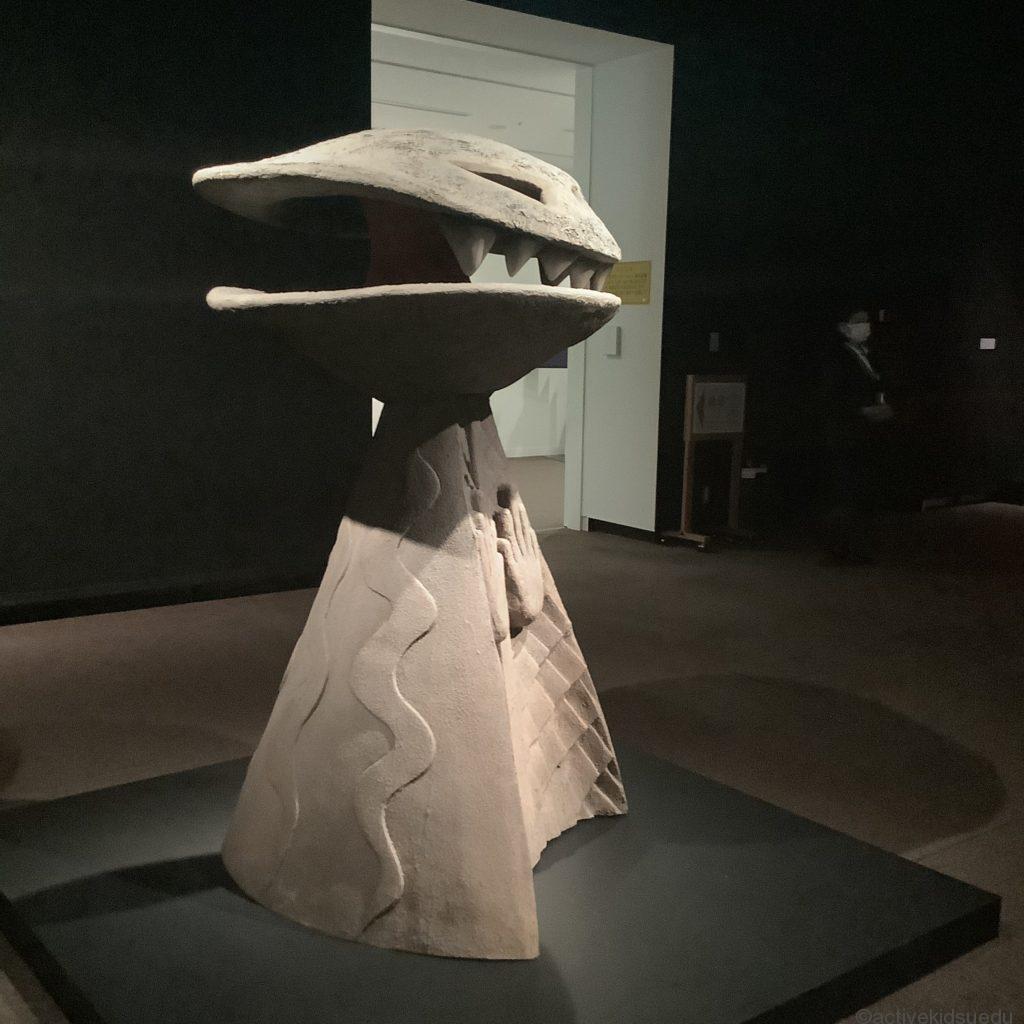

顔(Face)1952/川崎市岡本太郎美術館

3体一緒に制作され、一つは父親の岡本一平の墓標となった作品。

いけばな草月流の創始者で、その天才的な造形力からタイム誌に”花のピカソ”と称された草月流の華道家・勅使河原蒼風(てしがわらそうふう)との対談をきっかけに花器の概念を覆すオブジェとして常滑焼で制作された作品。

同年の草月展では、枯木やストッキングをひっかけるようにして活けたといわれています。

草月流の華道のクラスでは360度どこから見てもいいように生けることを教えられます。この花器も360度どこから見てもいいように制作されています。

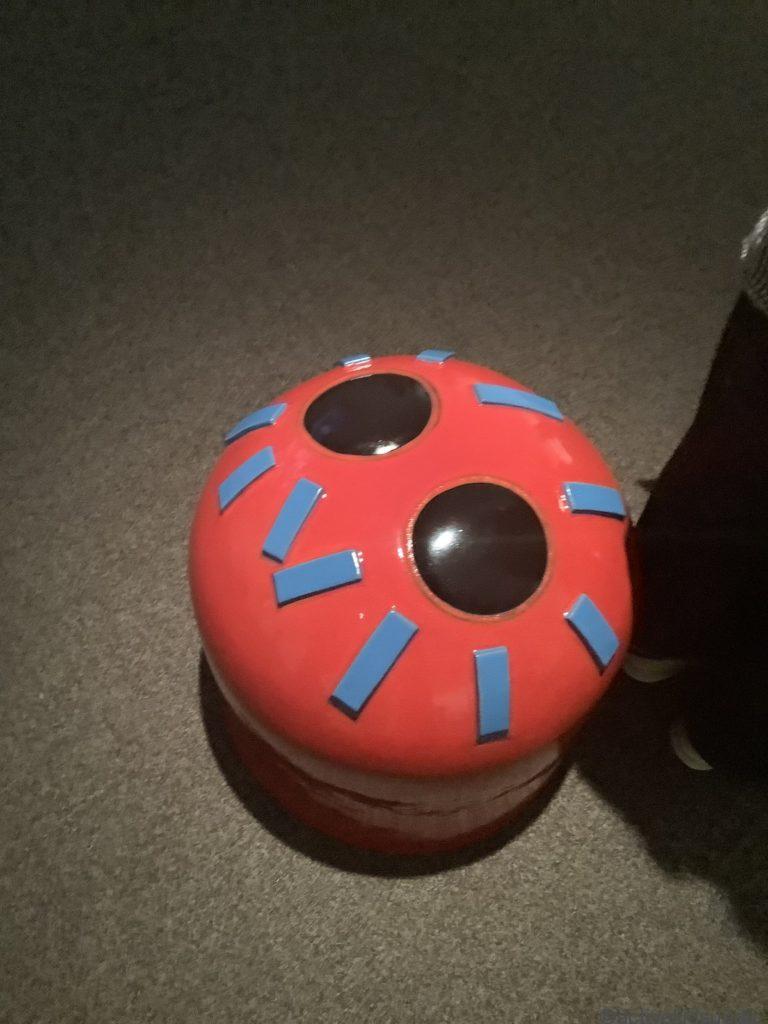

犬の植木鉢(Flowerpot in Shaped Dog)1955/川崎市岡本太郎美術館

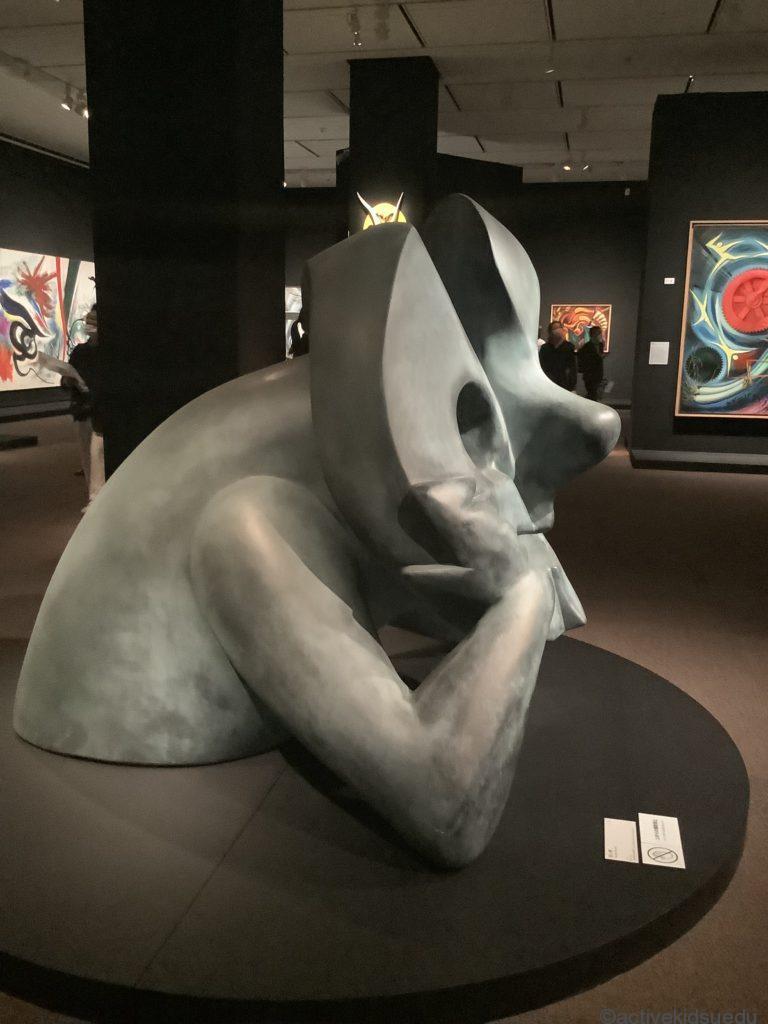

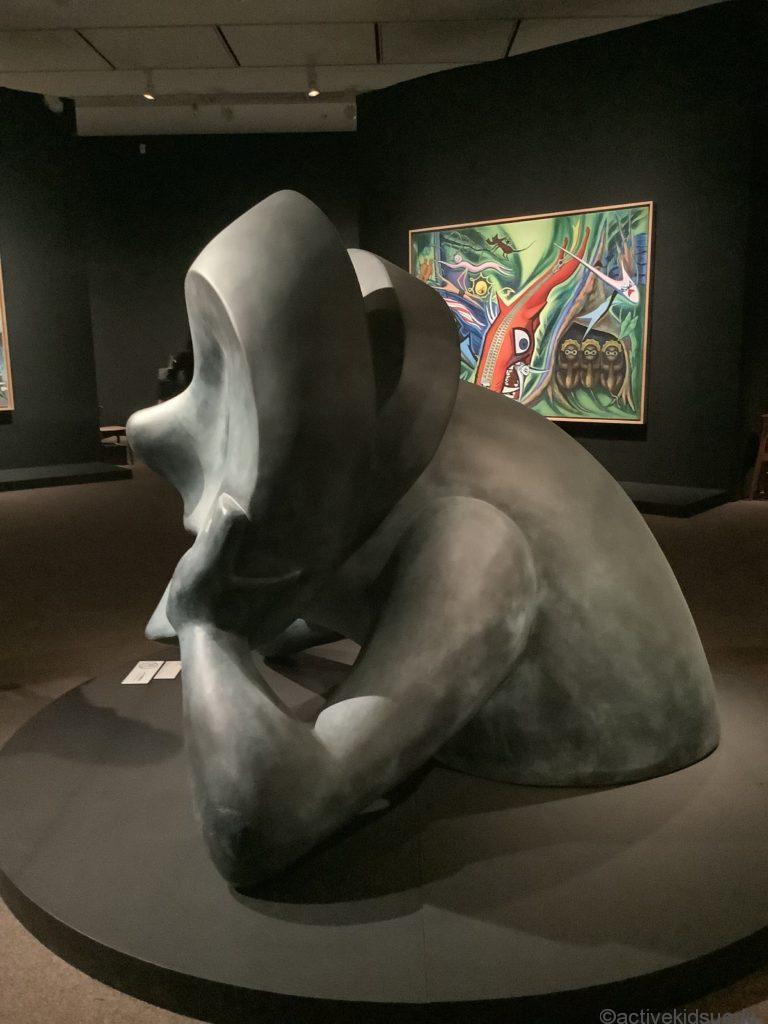

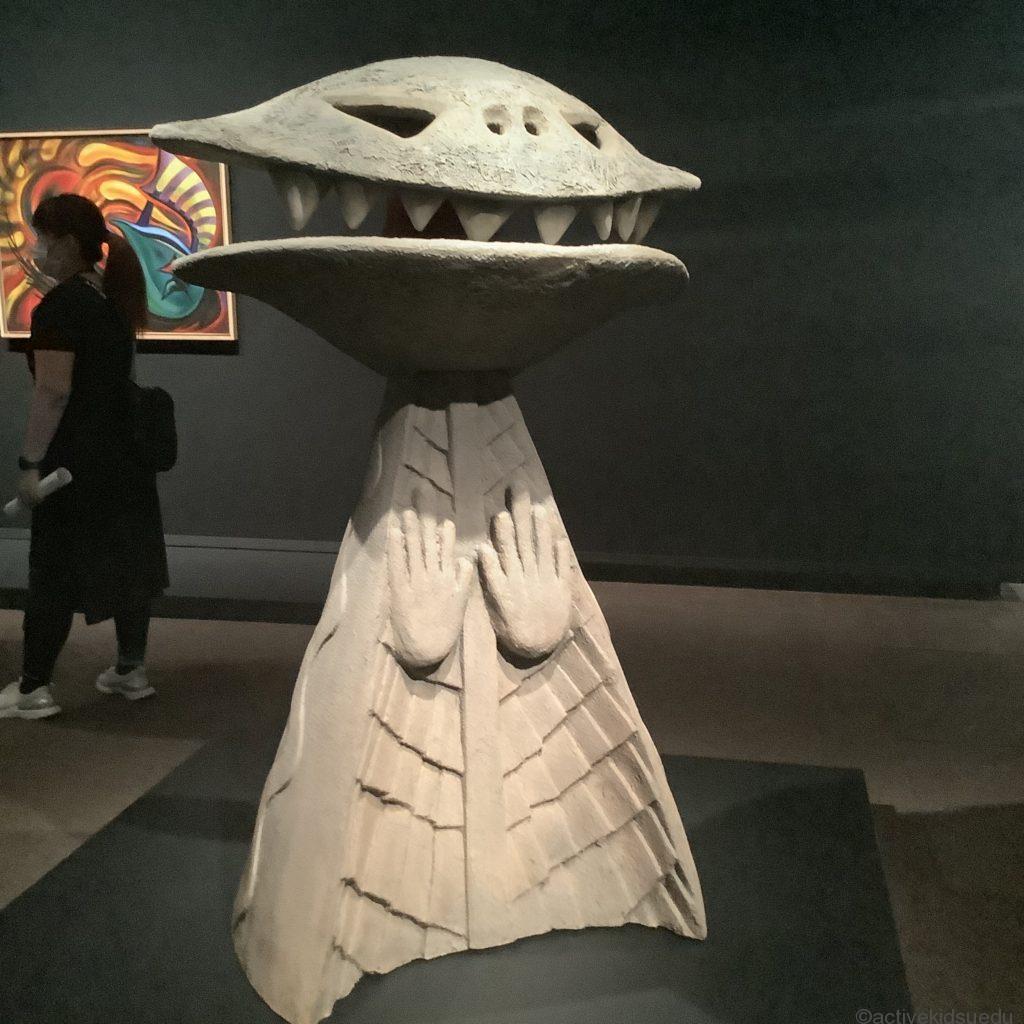

ノン(Non)1970/川崎市岡本太郎美術館

ノン(Non)とは、フランス語の「ノー」のこと。

手のひらを前に出してノーのポーズをしています。

大阪万博では太陽の塔の地下展示で世界中から集められた仮面などとともに並べられました。

丹下健三の近代建築が表現する「近代」に「ノー」をつきつけるために制作した太陽の塔にこの「ノン」が展示されていたことに意図を感じます。

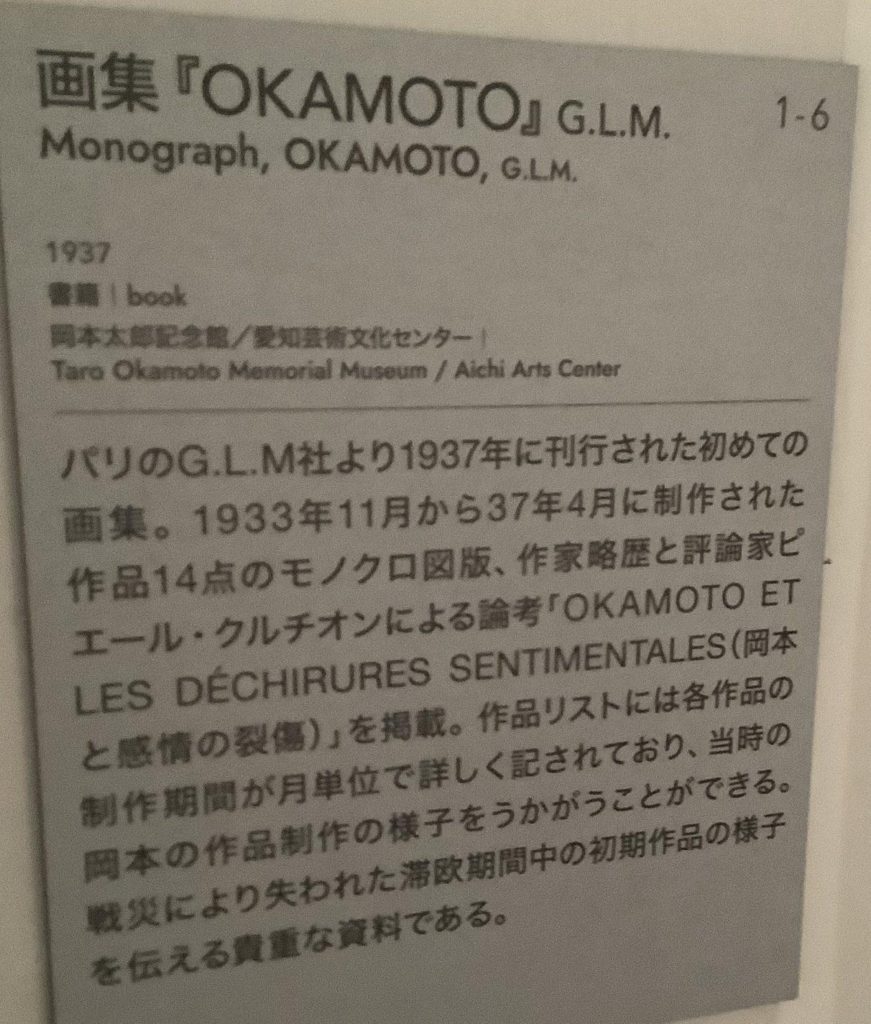

第2章は岡本太郎のパリ時代に関する作品が並びます。

痛ましき腕(Wounded Arm)1936/49腕川崎市岡本太郎美術館

真っ赤なリボンの頭部から出た腕。展覧会会場では右手のピンク色の部分が確かに切り裂かれた生々しい傷跡に見えたのに、写真で観ると黒い縁取りをしたピンクのリボンを巻いているようにも見えます。

パリ時代に描いた作品を帰国後再度描いた作品と言われています。

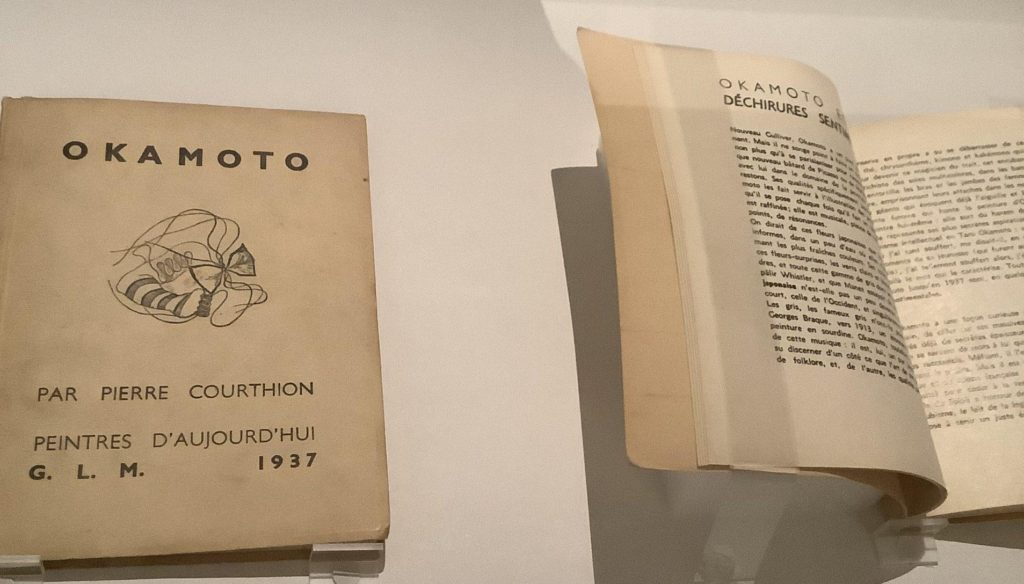

パリのG.L.M者から1937年に刊行された画集の表紙にも同じモチーフが見られます。

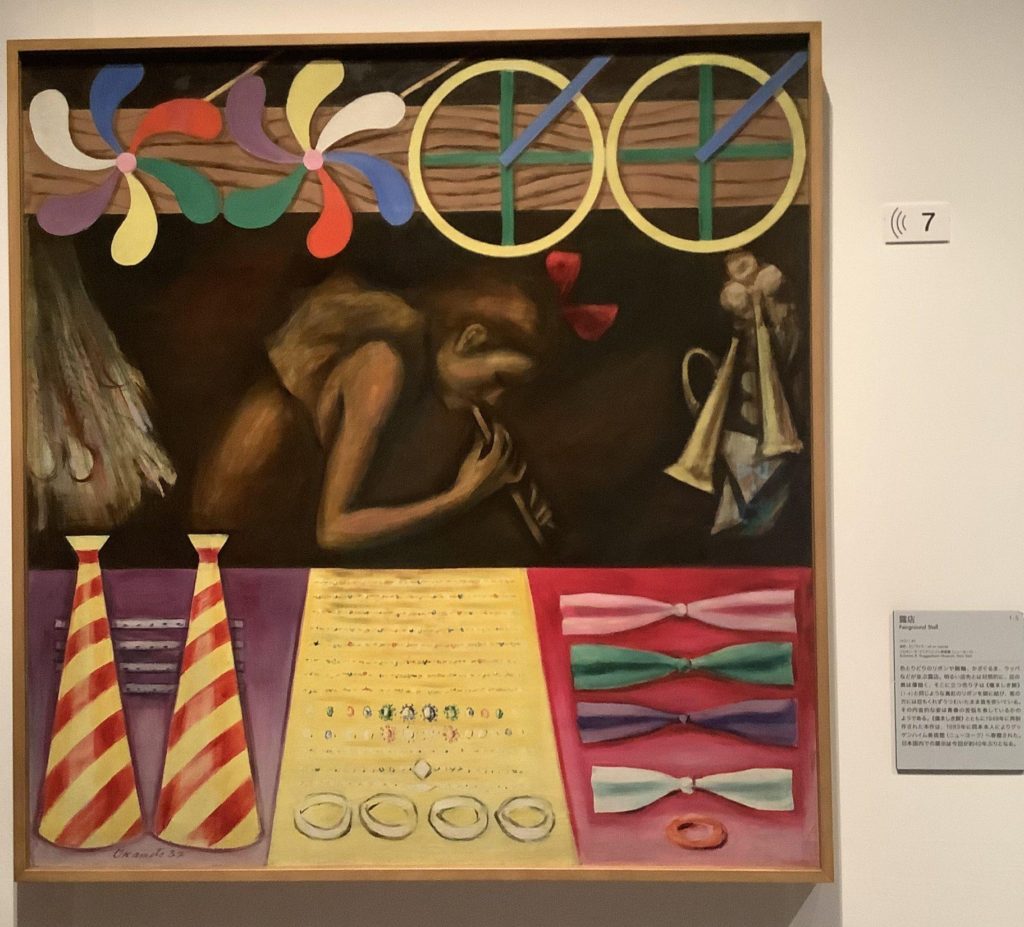

露店 1937/49 ソロモン・R・グッゲンハイム美術館蔵(ニューヨーク)

《痛ましき腕》とともに、1949年に再制作された作品。岡本太郎本人にグッゲンハイム美術館(ニューヨーク)に寄贈された作品。

日本国内での展示は40年ぶり。

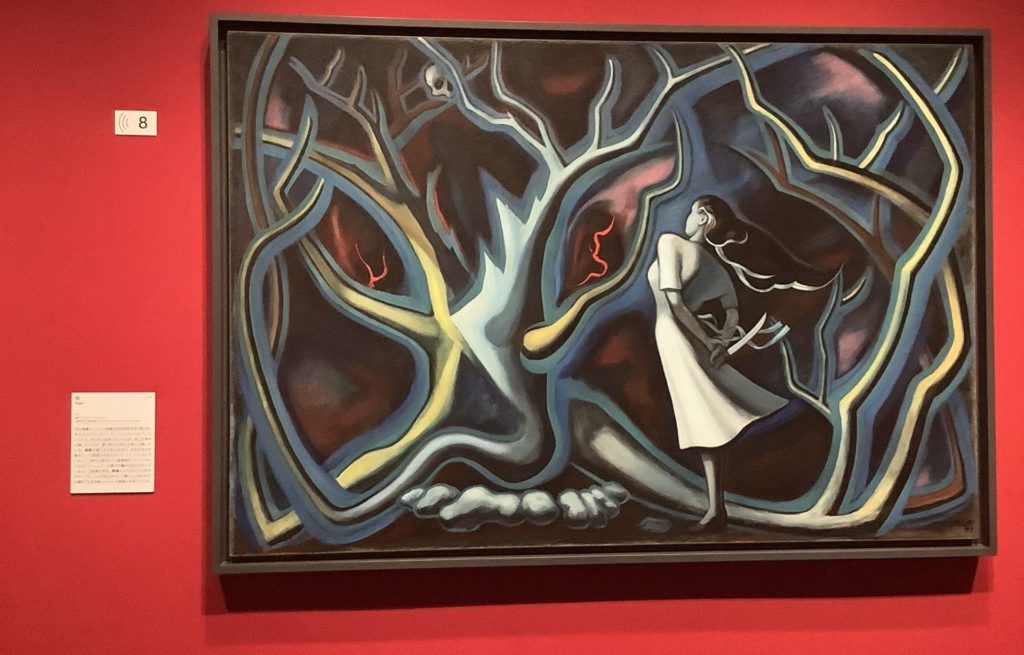

《夜》1947年 川崎市岡本太郎美術館蔵

岡本太郎が花田清輝らとともに前衛芸術を研究する「夜の会」を立ち上げたときにこの絵がアトリエにかけられていたころから「夜の会」の名前がつきました。

短刀を背中に隠し持った少女が雷に割かれて燃える樹に向かって立っている様子が描かれています。

左手の枝に隠れた髑髏が覗く樹全体が目を血走らせた存在にも見えます。

岡本太郎がパリ時代に参加していた秘密結社「アセフォル」のサンジェルマンの森の儀式をほのめかしているとも言われています。

この絵は、これより前に描かれた母・岡本かの子の遺作『生成流転』(1940)の表紙にも似たものが見られます。